EPC VIA WM8650(開梱・所感) ― 2011/06/02 12:02

激安が話題になった9,800円のAndroidノート「EPC VIA WM8650」を入手した。

aPad専門SHOPの通販で予約して、購入。中華端末の品質を考えると、いろいろ不安要素もあるし、店頭での購入ならその場で動作確認も可能だけど通販では無理って事もあって、ニコニコ制度(保証)も利用したため、結構高い買物になってしまった。まぁ、香港界隈にでもよく行く人なら、現地で買えば5千円ちょっとで買えるらしいから、そういう所で買うって選択肢もあるんだろうな…。

お店の方から、メールで入荷の連絡と購入意思の再確認があって、すぐ送って欲しい旨、メールで返信するが、なぜか電話での確認があってやっと発送された。

5/22(日)に届いて、早速、開梱。購入したのは「赤」だ。この色を選んだのは、オモチャ感が一番強そうだったからだ。黒や白だと、普通のミニノートとかに見えてしまい、注目されない。赤とか緑とか、そういう色の方が絶対に面白い!

外箱は、中華なおねえちゃんが壁紙になってWindowsCEが動作している写真が印刷されて、大きく「EPC」とだけ書かれたシンプルなものだ。

aPad専門SHOPの通販で予約して、購入。中華端末の品質を考えると、いろいろ不安要素もあるし、店頭での購入ならその場で動作確認も可能だけど通販では無理って事もあって、ニコニコ制度(保証)も利用したため、結構高い買物になってしまった。まぁ、香港界隈にでもよく行く人なら、現地で買えば5千円ちょっとで買えるらしいから、そういう所で買うって選択肢もあるんだろうな…。

お店の方から、メールで入荷の連絡と購入意思の再確認があって、すぐ送って欲しい旨、メールで返信するが、なぜか電話での確認があってやっと発送された。

5/22(日)に届いて、早速、開梱。購入したのは「赤」だ。この色を選んだのは、オモチャ感が一番強そうだったからだ。黒や白だと、普通のミニノートとかに見えてしまい、注目されない。赤とか緑とか、そういう色の方が絶対に面白い!

外箱は、中華なおねえちゃんが壁紙になってWindowsCEが動作している写真が印刷されて、大きく「EPC」とだけ書かれたシンプルなものだ。

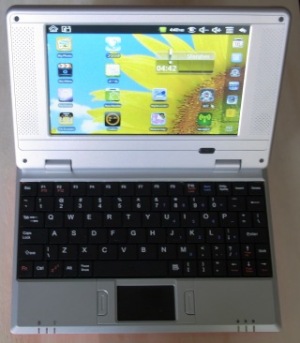

中身は、いかにもオモチャって感じの安っぽいプラスチックの筐体の本体。

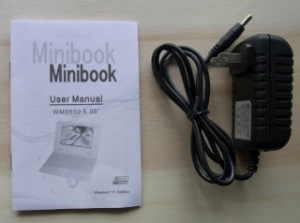

それから、ACアダプタと薄っぺらい説明書だけだ。

この説明書、「Minibook User Manual EPC VIA WM8650 6.98”」と書かれていて

中身はWindowsCEの説明になっていた。

説明書がWindowsCEだったので、一抹の不安がよぎるが、ACアダプタを繋いで起動

してみると、ちゃんとAndroid2.2が立ち上がった。あぁ、赤の筐体は外側だけで、

内側はこんな平凡な色だ。そうそう、もうひとつ。液晶画面には保護用のシート

が貼られている。剥すためのタブがアセンブル(組み立て工程)時に、中に入り込ん

でしまっている(その辺が中華品質な訳だけど)ので、そのまま剥すことが出来ない

が、ガムテープ等の粘着性の強いテープを隅に貼って、引き剥がせば良い。この

保護シートには、薄っすらと三角マークが印刷されているので、貼ったままだと

邪魔なのだ! 液晶画面自体は、ノングレアで発色も良い。

ACアダプタは、DC出力が9V 1,500mAのものだ。PSEマークは付いていないので、

利用は自己責任で安全に注意して…ってところだろう。コンセントに差し込む時、

初期の突入電流が大きく、プラグとの間に火花が飛ぶので、電源ラインにノイズが

乗ると困る場合(古いオーディオ機器とかは、モロに影響を受けて、再生音にノイ

ズが乗っちゃう)、注意が必要だ。

本体の右側面には、USB-Aのポートが2口ある。左側面には、SDカードスロット、

ヘッドホン端子、マイク端子。背面は、USB-Aのポート、LAN端子、電源端子。

有線のLANが使えるのはUNIX系サーバーのメンテナンスとかには都合が良いかも

しれない。

キーボードは、こんな感じだ。WindowsCEで使用するのが前提でキー配置されてい

る感じなので、Androidで使うには、ちょっと不便かもしれない。その辺は、追っ

て調べて行こう。タッチパッドは静電式らしい。ペンとかで突いても反応しない。

底面は、こんな感じだ。バッテリー部分は、ビス留めされた蓋が付いている。

底面の銘板の表記にメーカー名は一切ない。

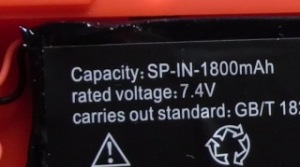

バッテリーカバーを外してみた。バッテリーは、1,800mAh 7.4Vで、平型2セルの

リチウムイオンバッテリーだ。2線で本体に繋がっているので、充電時の温度管理

はできない(T端子がない)。充電は、涼しいところで行い、異様な発熱があったら

すぐに充電を止める等の注意は必要だろう。この手のバッテリーパックは、秋葉原

界隈なら、電子部品を扱っている店で転がっていそうなので、機会があったら探し

てみようと思う。

購入直後のホーム画面は、こんな感じだ。「App Market」があるので、期待したん

だが、これはかなり機能制限されたものみたいで、欲しいと思うアプリを検索して

も、全然ヒットしなかった。「File Browzer」は、結構使える。こいつで、SDカー

ドにいれた、apkファイルを指定すればアプリがインストールできる。野良アプリ

なら、ガンガン入れちゃう事ができる。特筆すべきは、画面キャプチャーのアプリ

が入っている点だ。画面右上の通知領域部分で時刻表示の隣に目の形のアイコン

がある。これをクリックすれば画面をキャプチャーできる。なかなか便利だ。

だが、これはかなり機能制限されたものみたいで、欲しいと思うアプリを検索して

も、全然ヒットしなかった。「File Browzer」は、結構使える。こいつで、SDカー

ドにいれた、apkファイルを指定すればアプリがインストールできる。野良アプリ

なら、ガンガン入れちゃう事ができる。特筆すべきは、画面キャプチャーのアプリ

が入っている点だ。画面右上の通知領域部分で時刻表示の隣に目の形のアイコン

がある。これをクリックすれば画面をキャプチャーできる。なかなか便利だ。

そうそう、ロケールは日本にセットされていた。でも、フォントは中華フォント。

フォントはいろいろ気になるので、別途対策が必要だ。そのためにもroot奪取が

必須なのだが、これが、非常に大変だった。

コンパクトHDMIセレクター DN-HDMI5PRC の自動切換えの無効化改造 ― 2011/05/04 22:17

エバーグリーンから発売された激安HDMIセレクター「1080pにも対応 5入力1出力 リモコン付き コンパクトHDMIセレクター Donyaダイレクト DN-HDMI5PRC」を購入した。

早々に使ってみたが、問題が発覚。「自動切換え」って機能が実装されていて、接続されているAV機器の電源が入ると、自動的にその機器に入力が切り替わる。ゲーム機やBDプレーヤーを繋ぐ分には、便利な機能に見えるが、BDレコーダーやスカパー!HDチューナーを接続すると、EPGの取得やら録画開始やらでそれらの機器に電源が入るだけでも、切り替わってしまう。これが、ひどく不便なので、自動切換えを無効化する改造をしてみた。

セレクタの筐体はプラスチック製で、爪で引っ掛かっているだけなので、継ぎ目でこじ開ければ、簡単に開けられる。中には基板が1枚入っているだけだ。こいつをあれこれ調べて、だいたい構造が分かった。後は「技術者の勘」ってやつで改造ポイントを割り出す。その辺の話は、機会があれば書くかもしれないが、とりあえず、改造点だけ…

基板の裏側を見ると、PIC16F57 という型番のマイコンチップがある(写真の左側の一番大きい黒い四角い部品)。

早々に使ってみたが、問題が発覚。「自動切換え」って機能が実装されていて、接続されているAV機器の電源が入ると、自動的にその機器に入力が切り替わる。ゲーム機やBDプレーヤーを繋ぐ分には、便利な機能に見えるが、BDレコーダーやスカパー!HDチューナーを接続すると、EPGの取得やら録画開始やらでそれらの機器に電源が入るだけでも、切り替わってしまう。これが、ひどく不便なので、自動切換えを無効化する改造をしてみた。

セレクタの筐体はプラスチック製で、爪で引っ掛かっているだけなので、継ぎ目でこじ開ければ、簡単に開けられる。中には基板が1枚入っているだけだ。こいつをあれこれ調べて、だいたい構造が分かった。後は「技術者の勘」ってやつで改造ポイントを割り出す。その辺の話は、機会があれば書くかもしれないが、とりあえず、改造点だけ…

基板の裏側を見ると、PIC16F57 という型番のマイコンチップがある(写真の左側の一番大きい黒い四角い部品)。

このチップの左下から5本分(10番~14番ピン)が、自動切換えの監視用となっている(5つの入力用HDMIコネクタの電源ピン(18番)にそれぞれ1kΩの抵抗を介して繋がっている)。この接続を切れば、自動切換えを無効化できる。

以下は、半田ゴテで10番~14番ピンの半田を融かして、ピンを浮かした状態。ピンの下に細い精密ドライバーを突っ込んでおいて、IC用のこて先の細い半田ごてでピンの所の半田を融かして、ドライバーをこじて、ピンを跳ね上げれば良い。幸い、チップの端から連続して5本分なので、端から順番に作業すれば、比較的容易に処理できる。

細かい作業なので、半田ごてに不慣れとかなら、かなり難しい作業になる。精密ニッパーで10番~14番のピンを切ってしまっても良いだろう。

なお、この改造をしてみたいと思った方は、当然の事だが、あくまでも自己責任でやって欲しい。失敗しても、責任は持てないので、あしからず。それから、製造ロットによっては、同じ改造ができない場合がある。この基板では、表側に製造元型番「MT-SW501S」と「2010-10-25 BD」の表記があった(基板・表側のクリスタル(X1)の下に表記あり)。

いろいろなHDMIセレクターのレビューを見ると、「自動切換えが便利」という方が多い。でも、自分のようにレコーダーやらチューナーやらを繋いで使いたい人には自動切換えは邪魔な機能でしかないと思うんだが、自分は少数派なんだろうか(笑)。まぁ、こういう改造をしちゃったって事で、以上、紹介まで。

Xperia X10 mini pro 2.1化でデータ通信専用SIMだと電波強度が「×」になる件 ― 2010/11/17 06:50

Xperia X10 mini pro を 2.1化して困ったことがある。電波強度(4本バーのアンテナ表示)が「×」になってしまう。どうやら、データ通信専用のSIM(b-mobile U300 や WILLCOM の3G)を使っていると、こうなるらしい。でも、データ通信はできるんだよなぁ。

で、回避策を探していたら「3Gアンテナ表示」っていう便利なものがあるのを発見。でも、なぜかマーケットで探しても出てこない。Black Marketでは検索できるが、有料アプリなのでインストールできない。とほほ…

あれこれ探し回って、やっと使えそうなものを発見。

Real Signal

電波強度が、ステータスバーに表示できる!

aDataConMon

で、回避策を探していたら「3Gアンテナ表示」っていう便利なものがあるのを発見。でも、なぜかマーケットで探しても出てこない。Black Marketでは検索できるが、有料アプリなのでインストールできない。とほほ…

あれこれ探し回って、やっと使えそうなものを発見。

Real Signal

電波強度が、ステータスバーに表示できる!

aDataConMon

Data通信の接続状態が、ステータスバーに表示できる!

とりあえず、この組み合わせで問題解決…かな。

しばらく、これで使ってみよう。

とりあえず、この組み合わせで問題解決…かな。

しばらく、これで使ってみよう。

Xperia X10 mini pro で Bluetooth なキーボード ― 2010/11/15 10:11

接続できたキーボードは…

ThinkOutside Stowaway Universal Bluetooth Keyboard

使用方法は、作者さんのサイトを参照してもらうとして、困った問題も残っている。

Input method を切り替えた後とか、キーボードの接続を切った後とか、

再接続する時に BlueKeyboard との接続ができなくなってしまう。

仕方なく、再ペアリングしていたが、以下の方法で回避できるそうだ。

「接続処理中にキーボード側をペアリング待機中にしておく」

ThinkOutside の Keyboard の場合、ctrl + Fn(Blue) + Fn(Green) でペアリング

モードに入る。この操作だけで繋がる。ちょっとひと手間掛かるが、この程度の

手間で済むなら、問題ないだろう。

接続直後、キー入力が誤動作することが多いが、これは、

Shift + Space(日本語と英語の切り替え)

を繰り返せば解消される。

Terminal Emulator での使用はNGみたいだ。記号入力が化けちゃう。

この辺は、まだ触り始めたばかりなので、何か回避策があるかもしれない。

とりあえず、テキストエディタとかで使って、結構使えるのは確認できた

ので、しばらく使ってみようと思う。

Xperia X10 mini pro 2.1 で root 取り ― 2010/11/11 20:59

z4root で簡単にrootが取れた。universal androotでroot取りできなくなっちゃったので困ったもんだなぁ…と思って、XDAを漁っていたら、X10の方でz4rootってのが出て来ていて、mini proで試してみたら、大成功!

z4root はもうマーケットの方に登録されていて、mini pro単体で、簡単にroot取りできる。

便利、便利!!

z4root はもうマーケットの方に登録されていて、mini pro単体で、簡単にroot取りできる。

便利、便利!!

最近のコメント